| محمد كركي (باقر) |

باحث وخبير في الاتصال السياسيّ

تأديب المقاومة باسم العقلانية، وإدارة الدولة بعصا الامتثال

في مقابلةٍ بمناسبة عامٍ على العهد، قدّم رئيس الجمهورية اللبنانيّة الموقّر مقاربةً عنوانها: الدولة أولًا. غير أن المقاربة -كما ظهرت في مفاصلها الحاسمة- لم تُنتج دولةً تفاوض باسم مجتمعها، بل دولةً تُعيد تعريف المجتمع على مقاس سقفٍ جاهز، ثم تطلب منه أن يتعبّد للسقف ويسمّيه “عقلانية”. هنا تبدأ المعضلة؛ ليست الأزمة في شعار السيادة، بل في تحويل السيادة إلى خطابٍ يُستغلّ – بدلًا من ممارستها في الواقع. لست بارعًا بالتفتيش في النيّات ولا أحتاج إلى تسريب همس المستشارين كي أقرأ الأثر السياسي للكلام؛ يكفيني أن أضع العبارات في ميزان المعنى: ماذا يُقال للداخل؟ وماذا يُترك للظروف؟ ومَن الذي يُؤمَر بالتعقّل؟ ومَن الذي يُعامل كقدَر؟

الحَكَم الذي يُؤنِّب… انزلاق من الحياد إلى الاصطفاف

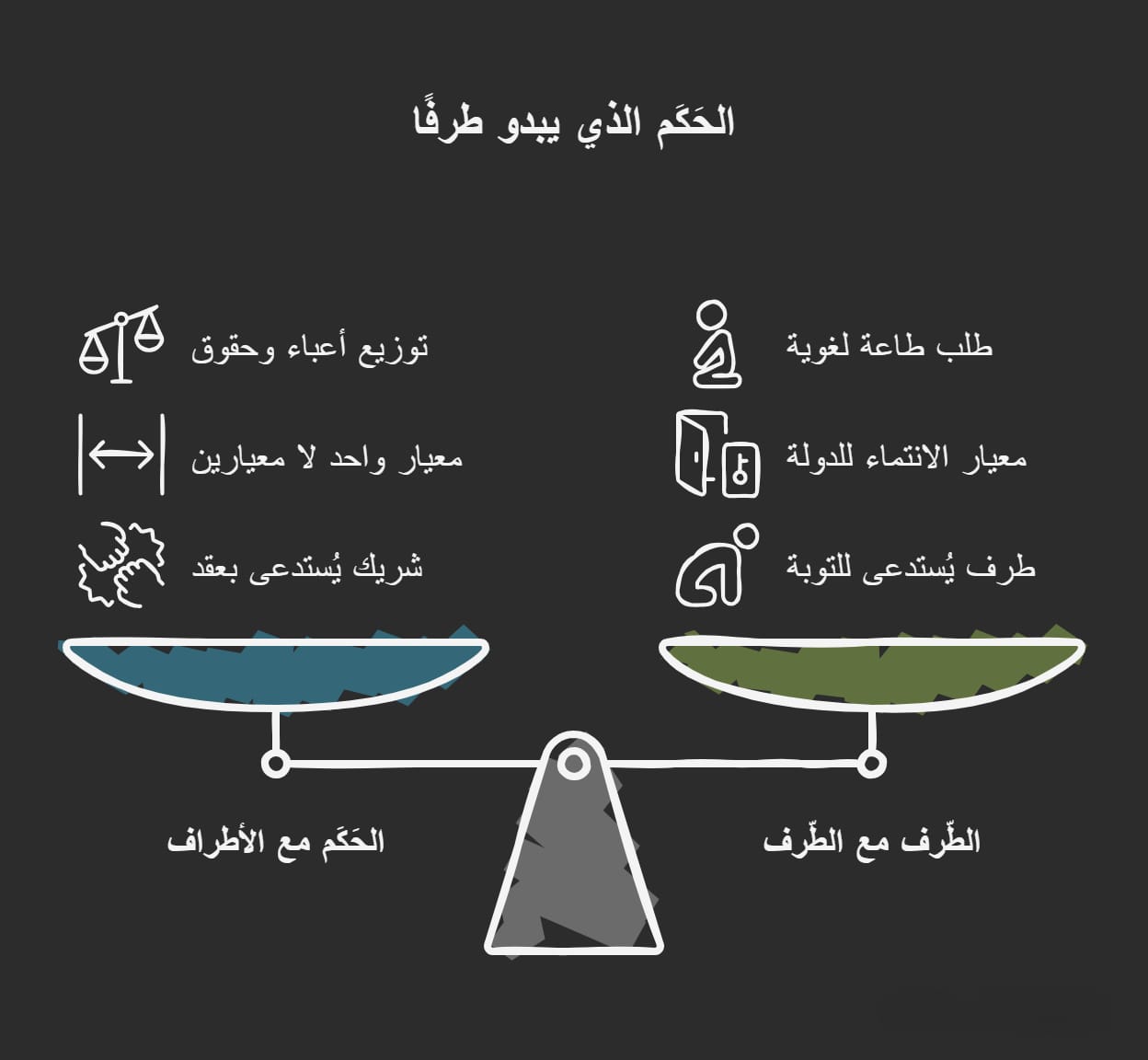

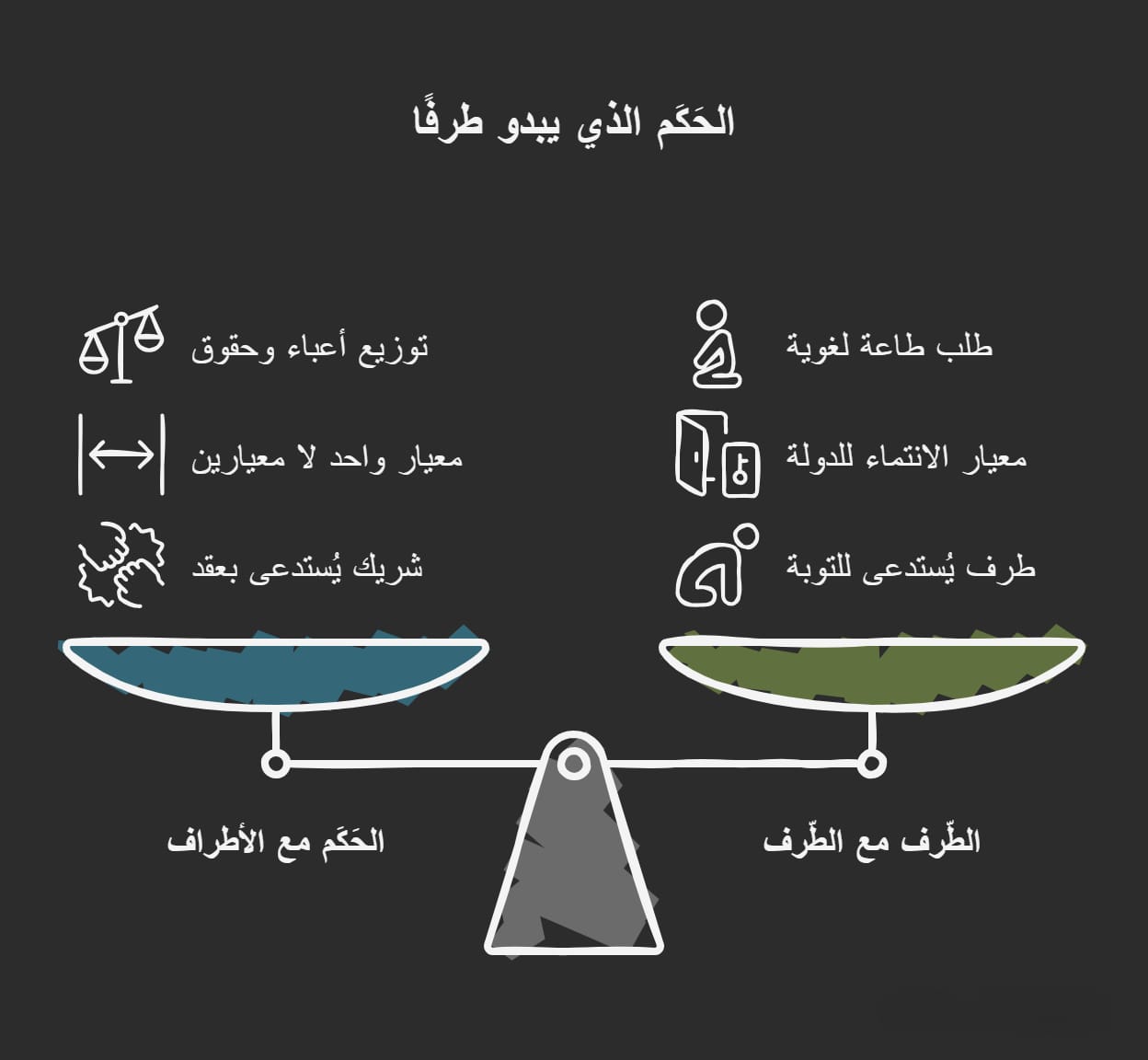

جاء في المقابلة عبارة رنّانة مفادها أن “رئيس الجمهورية حَكَم” وعليه ألا يكون طرفًا، ثم أكمل الرئيس الموقّر بيانه مشدّدًا على المعنى نفسه، بصيغةٍ تُحيل الحَكميّة إلى شرط قوة: “وعليه ألا يكون طرفًا… وإلا يضعف”. من حيث المبدأ، قد تبدو الجملة دعوة إلى توازنٍ في الداخل، لكن السياسة ليست درسًا في التربية المدنية؛ السياسة هي توزيع أعباء وحقوق، وهي تسمية خصمٍ حين يلزم، وإقامة معيار واحد لا معيارين. هنا تظهر المفارقة: كيف يتكئ الخطاب على مقام الحَكَم، ثم يخرج فورًا إلى مقام الطرف حين يوجّه إلى المقاومة خطابًا تأديبيًا: “آن الأوان لكي تتعقلنوا. إمّا أنتم في الدولة عن حق، وإما لستم بها”؟

الحَكَم لا يوزّع شهادات عقل ولا يفتح باب الدولة ويغلقه وفق اختبارٍ أخلاقي يُملى على طرفٍ واحد. لأن فعل التصنيف نفسه -من هو “عاقل” ومن هو “غير عاقل”- هو اصطفافٌ سياسي مهما تلطّف صاحبه. وحين تُقدَّم “العقلانية” بوصفها معيار الانتماء للدولة، تتحوّل الدولة من إطارٍ جامع إلى محكمة: طرفٌ يُستدعى ليُعلن التوبة، لا شريكٌ يُستدعى بعقدٍ متبادلٍ فيه الحقوق والواجبات. وهكذا يتهافت أصل الدعوة: تُطلب من المقاومة طاعةٌ لغوية قبل أن تُعرض عليها ضماناتٌ سياسية، ويُفرض عليها أن تعترف بالسقف قبل أن يبدأ أي حديثٍ عن رفعه.

دولة الضبط… استبدال الردع بالسّيطرة العملانية

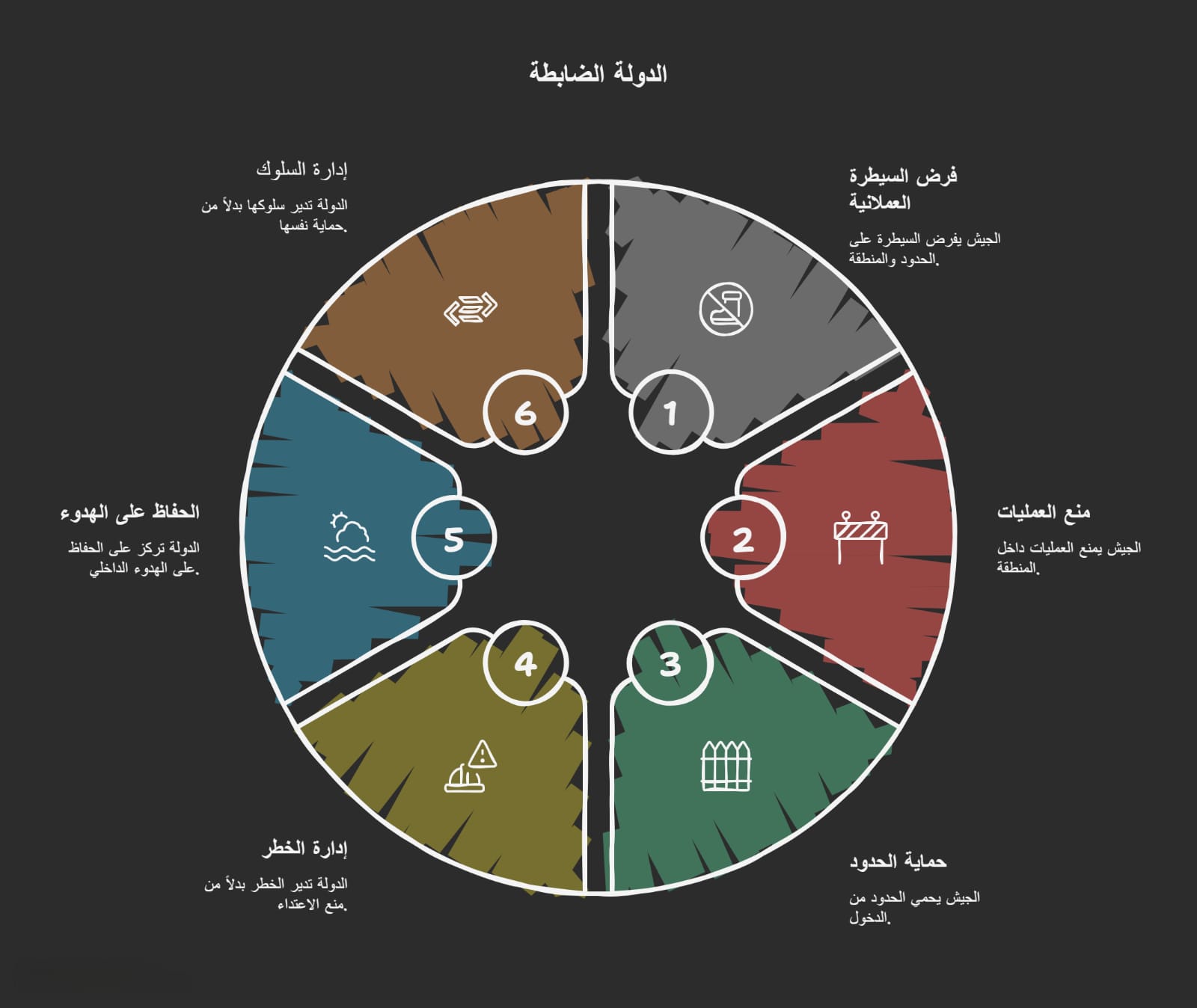

أخطر ما في المقابلة ليس كلمة “السيادة” بل تعريفها العملي. فعندما يشرح الرئيس “السيطرة العملانية” يجعل جوهرها قدرة الجيش على منع العمليات “داخل المنطقة” ومنع أي مجموعة من الدخول، بل يصرّح بأن “الأهم” هو ألّا يكون الجنوب منطلقًا لأي عمليات. لا أحد ينازع أن ضبط الساحة واجبٌ سيادي، لكن تحويل الضبط إلى لبّ السيادة يحوّل الدولة إلى شرطي داخلي تحت سماءٍ مستباحة. الردع ليس أن تمنع المواطن من الفعل فقط؛ الردع أن تمنع المعتدي من الخرق، أو تفرض عليه كلفةً تُخرجه من مزاج العبث.

هنا تنتقل الدولة من كونها “درعًا” إلى كونها “صمّام أمان” للغير: تمنع الإحراج أكثر مما تمنع الاعتداء. ومع الوقت، يصبح معيار النجاح هو هدوء الداخل لا أمن الحدود، وتنقلب وظيفة المؤسسة العسكرية من معادلة ردعية إلى وظيفة إدارة خطر: تُقفل الباب على الداخل كي لا يفتح الخارج على البلد بابًا أكبر. وعند هذه النقطة تحديدًا تُصاغ “العقلانية” بوصفها قبولًا بالسقف القائم – لا محاولة لتعديله: العقلاني ليس من يدير ميزان القوة، بل من يمتثل له، ويعتبر أن أقصى ما تستطيع الدولة فعله هو تنظيم الخسارة، لا منع تكرارها.

ومن هنا أيضًا تأتي عبارة “لبنان منصة”: حين يُعرَّف التهديد انطلاقًا مما قد يصدر عن لبنان لا مما يُمارَس على لبنان، ينتقل النقاش من حماية الدولة إلى إدارة سلوكها. يصبح لبنان متهمًا تحت المراقبة أكثر مما هو ضحية تحت الحماية، ويصبح المطلوب من الداخل أن يثبت حسن السلوك “تحت النار”، بدل أن يطالب بحماية السماء والبحر والحدود بوصف ذلك حقًا سياديًا – لا مِنّة.

سيادة النوايا… قرارٌ مؤجّلٌ للظروف وحال الطقس

تأتي المفارقة التي تكاد تُفرغ الخطاب بأسره: إعلان قرارٍ سياديّ مع تعليق التنفيذ على الإمكانات والظروف – وربما حال الطقس، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن الاحتلال قائم والاعتداءات مستمرة. تقول المقابلة بوضوح إن التنفيذ مرتبط بتقديرات قيادة الجيش والإمكانات المتوفرة لديه، وإن “العدة نصف العمل”، وإن الجيش ينفّذ “وفق ظروفه” مع بقاء الاعتداءات. هذا وصفٌ واقعي صحيح، لكن الواقعية هنا ليست مقدمة لمعركة بناء القدرة، بل ذريعة لتطبيع العجز. لأن السؤال البديهي الذي يُدفن تحت ركام الكلمات هو: إذا كانت “العدة” نصف العمل، فأين النصف الآخر؟ أين المعركة السياسية التي هدفها إنتاج العدة، لا الاكتفاء بالتذكير بأنها غير متوافرة؟

وحين يُقال عن السلاح خارج الدولة إن “الظرف انتفى” وإن هذا السلاح “انتهت مهمته ولم يعد له من دور رادع”، وأن بقاءه صار عبئًا، يصبح من الضروري-إذا كانت الدولة تُؤسِّس لمنطق واحد- أن تُجيب عن البديل الردعي الرسمي لا أن تكتفي بجملة “الجيش موجود”. الوجود لا يساوي الردع، والردع لا يُبنى بالنيات، بل بالقدرة والإرادة والغطاء السياسي. فإذا نُزعت شرعية الردع خارج الدولة ثم تُركت الدولة نفسها بلا ردعٍ يغيّر سلوك المعتدي، نكون قد استبدلنا مشكلة بمشكلة أشد: دولة تطلب من الداخل أن يهدأ، بينما لا تملك ما يجعل الخارج يهدأ.

لهذا، تبدو “الاستشارة” المقدمة للرئيس بأن يقوم بالدعوة إلى “تعقلن الطرف الآخر” آيلةً للتّهافت؛ كونها تطلب من الداخل ما لا تُصاغ له شروط حماية متزامنة: طاعةٌ قبل ضمانات، انضباطٌ قبل ردع، “قوة منطق” قبل أدوات تُلزم “الطرف الآخر” باحترام المنطق. الدولة لا تُبنى بأن تُؤنِّب المقاوم وتُطمئن المهيمن، بل بأن تعقد عقدًا سياسيًا واضحًا: نعم لتوحيد القرار وضبط الساحة، لكن على قاعدة متوازية لا متعاقبة؛ قاعدة تقول للناس إن الدولة لا تطلب منهم التنازل عن كل أوراقهم ثم تذهب لتفاوِض عاريةً من الأوراق، وأن القيادة ليست إدارة خوف بل إدارة صراعٍ على كلفة السّيادة ومعناها.